PERANAKANS 土生社群

![]()

|

|

| CHINESE | MALAY | INDIAN | EUROS | BABA-PERANAKAN |

| SENSITIVITY |

|

|

| 传统土生华人婚礼 | ||||

| CULTURE & |

LITTLE RED DOT

|

||

|

|

|||

|

土生社群

|

||

| 娘惹美食 | 土生华人音乐和艺术 | |

| 土生华人先驱及其贡献 | 娘惹服饰 | 娘惹瓷器 |

| 土生华人的习俗和宗教 | 传统娘惹婚礼 | 土生华人住宅和店屋 |

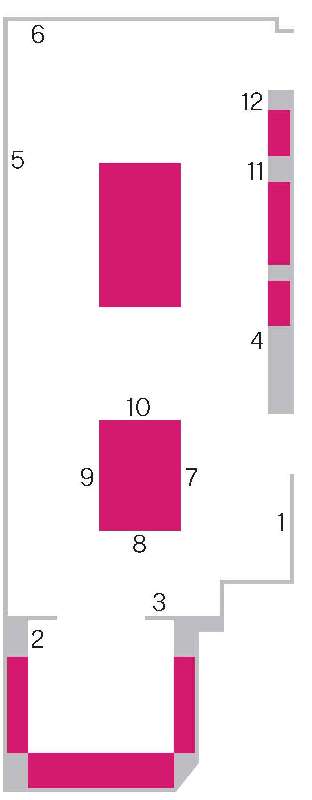

1. 起源 |

2. 家 |

|

|

|

|

|

|

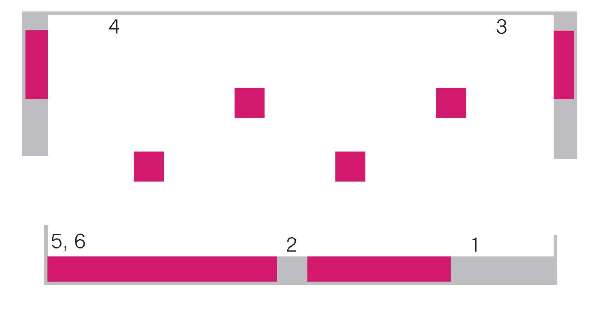

种族多样性

截至2023年,新加坡的种族分布情况如下:

华族:约占总人口的74%

马来族:约占总人口的13%

印度族:约占人口的9%

其他(欧亚裔、锡克教徒、阿拉伯裔等):约占人口的4%。

新加坡每年于7月21日庆祝种族和谐日。

|

起源 东南亚处于世界的十字路口, 是东西方贸易往来的必经之地。 商贾和旅客的流动, 把东南亚与中国、 印度、 中东和欧洲紧密地联系起来。 他们当中有不少人落户东南亚, 并与当地人通婚, 创造了独特的混合文化・・土生文化。 本馆展示了东南亚不同土生社群的独特艺术和文化。 多元的起源, 让土生文化按不同的轨跡发展, 呈现出丰富多彩的面貌。 参观本馆时, 请想一想: 是什么造就了土生文化? 哪些部分可以追溯到不同文化的影响? 在多姿多彩的面貌之下,它们又有哪些相似之处? 土生文化在新加坡、 马来西亚和印度尼西亚备受关注。 其工艺传统、 服饰和美食也越来越受欢迎。 有些人还积极推广相关的文化习俗, 例如讲峇峇马来语。 本馆介绍的传统习俗可能随着时代而有所改变, 但许多土生社群的后代仍拥有强烈的身份认同, 对这些习俗也感到很自豪。 ・Peranakan・的含义 这个词在不同时期有着不同的含义。 它源自马来语, 马来语是东南亚岛屿从15世纪沿用至今的通用语言。 Peranakan・是一个由字根 ・anak・(孩子)所衍生的形容词, 意即・出生于・, 可用来指代地方、 种族或其他方面。 例如, 说一个人是・peranakan Singapura・, 即表示这个人出生于新加坡。 Peranakan・指的就是土生土长,却传承其他地方文化传统的人。 如今,・Peranakan・已形成一种文化认同, 代表一系列融合不同文化的社群。 他们的共同特征是把传承自中国、 印度、 阿拉伯、 欧洲等地的宗祖文化, 与马来・印度尼西亚群岛本地的文化融合。 这些不同的跨文化社群有不同的名称, 包括土生华人、 仄迪人或土生印度人, 以及土生爪夷人和土生阿拉伯人。 家在何方? 目前, 除了曼谷、 普吉岛和仰光, 澳大利亚也有不少土生华人社群; 但土生社群主要分布在今日的新加坡、 马来西亚、 文莱和印度尼西亚等地, 统称马来-印度尼西亚地区。 这个广阔的岛群自古以来就是重要的贸易集散地,早在土生社群建立之前就已经是国际文化的交汇点。 这里的展品呈现了当时移民身处的马来-印度尼西亚地区的丰富物质文化, 以及土生社群兴起的生活环境。 容貌与生活 土生华人的容貌反映了新加坡和东南亚的多元特色。 这组照片展示了土生华人今昔的生活, 呈现出丰富多元的文化传统。 对・土生华人・的反思 ・土生(人)对你来说意味着什么?・ 听一听人们对土生文化传统的反思, 各式各样的答案给土生华人・带来了不一样的解读。 照片征集 土生文化馆的照片珍藏以19世纪和20世纪的照片为主, 大部分来自个人捐赠。 有赖来自不同社群的人們慷慨借出收藏品, 让我们能完整地呈现土生华人的生活和文化。 我们诚邀您分享相关的照片和故事,让本馆有关土生华人生活和文化的內容更丰富。 如您有兴趣,请扫描以下QR码。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

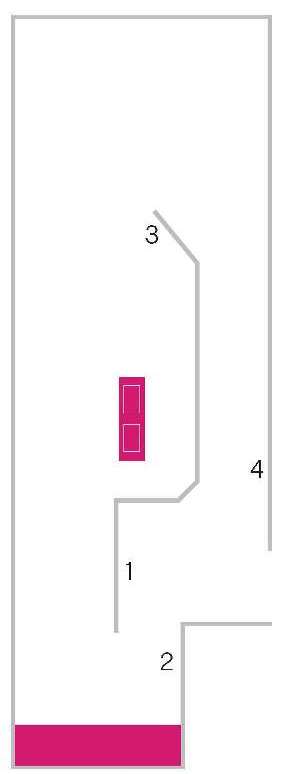

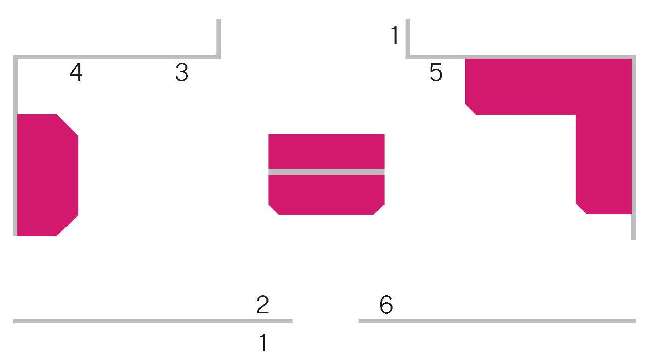

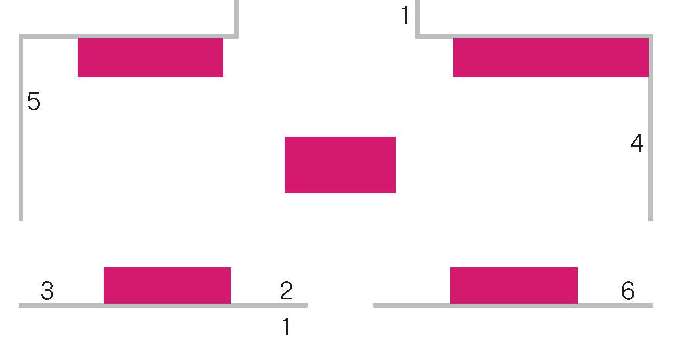

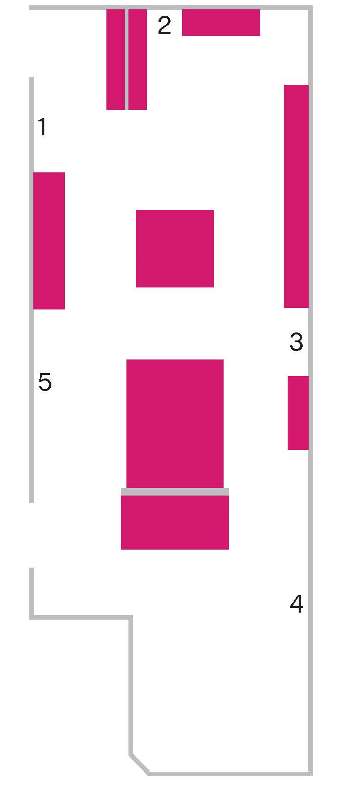

家是这个展区的主题。 当你对自己的生活空间开始熟悉, 它就成为您的家。 家是我们培养自我意识和归属感的地方。 我们从家人的交谈中学习语言; 在家学习传统习俗, 并通过家具和摆设, 反映自己的个性和身份。 仍需要更多元的展品 这里的展品展示了土生华人的习俗、 食物、 语言和信仰, 让您了解文化如何相互融合, 产生崭新和独特的物品。 本馆大部分展品与土生华人文化有关, 也有一些其他土生社群的珍藏品。 我们将继续收集更多珍藏品, 呈现本区域不同土生社群的物质文化。 家庭与社区生活 家居装饰 与其他社群一样, 土生华人住的房子各不相同, 包括甘榜的亚答屋、 繁华市区的店屋、 昔日的别墅和今时的组屋。 他们大多从港口城市的市集购买来自世界各地的家具和装饰品。 土生华人的生活品味受到全球和区域趋势的影响, 反映了各个时期的城市消费模式。 家庭与社区生活 我们可以从家居装饰中窥探人们的生活。 这个展厅展示了一个土生华人家庭的物品, 呈现出土生华人家庭的身份、 生活品味、 文化和传统。 家是日常生活和婚丧喜庆的场所, 也是人们独处和欢聚的空间。 槟榔 槟榔:迎宾佳果 槟榔在峇峇马来语(和马来语)中称为?Sekapor sireh?。 它以槟榔叶包裹, 味辛香。 给客人献上槟榔曾是马来?印度尼西亚群岛最基本的迎宾之道, 以致后来人们用?Sekapor sireh?指代任何仪式的开场, 甚至一本书的前言。 否定词?tak sekapor sireh?意指没有享用到槟榔, 匆忙离开。 这些说法显示了嚼食槟榔的社会意义。 嚼食槟榔:广泛流传的古老习俗 土生华人用?makan sireh?来形容嚼食槟榔 。 从非洲东岸到太平洋的美拉尼西亚群岛, 从中国南部到印度尼西亚, 都盛行嚼食槟榔。 考古发现显示, 这种习俗源自几千年前的东南亚。 制作槟榔 槟榔树称为?Sireh?, 其叶可用来包裹槟榔。 同时 ?Sireh?也是槟榔的简称。 制作槟榔的基本材料有槟榔叶、 槟榔子和石灰粉, 亦可加入甘蜜、 丁香和烟草。 人们嚼食槟榔时会产生轻微快感, 并吐出红色汁液, 所以一般家庭备有痰盂, 给人吐槟榔汁渣。 振裕园 新加坡于1819年成为英国的贸易站后, 英国人在这里引入一种按印度孟加拉邦土著平房建造的别墅。 位于安珀路29号的振裕园, 是一幢滨海别墅。 它于1902年竣工, 是土生华人富商李浚源夫妇的故居。 李浚源夫妇 ( Lee Kong Chien) 李浚源(1868-1924)为华商银行(后来的华侨银行)主席, 也是英籍海峡华人协会(新加坡土生华人协会前身)的成员。 他的妻子陈德娘(1877-1978)是华人女子协会(现称华人妇女协会)的创办人之一兼首任会长。 1918 年, 为肯定她在第一次世界大战期间为公益事业作出的贡献, 她成为首位受封大英帝国勋章的土生华人妇女。 荷兰街82号 排屋相连而建的房子通常被称为店屋, 是东南亚的特色建筑, 常见于新加坡、 槟城和马六甲等国际港口城市。 这些房子设有大小不一的大厅、 房间和通风井,通常由有盖走廊连接起来。 陈棕历 18 世纪末, 马六甲富有的土生华人家庭从荷兰和葡萄牙居民手中收购荷兰街地皮, 并搬到那里居住。陈棕历(1886-1947)一家人住在荷兰街82号。 他是香港汇丰银行的买办, 积极参与公共服务, 历任太平局绅、 市政员、 及海峡殖民地华人咨询委员会委员(土生华人首领陈祯禄也是委员之一)。 陈棕历也曾担任马六甲青年军团和马六甲华人志愿军团的领袖之一。 金棕色家具 本地制作的柚木家具结合欧洲和中国风格, 深受土生华人喜爱。 镀金家具于1980年代开始被收藏家和古玩商称为?金棕色家具?。 这些家具的样式、 图案、 材料和制作技巧综合了多种风格。 本地木匠以使用欧洲镀金技巧而闻名, 但他们只将金箔贴在雕刻装饰上, 和中国南方楠木家具作坊的做法一样。 柚木 柚木是一种原产于南亚和东南亚的硬木, 大量分布于泰国和缅甸。 柚木非常适合用来雕刻土生华人喜爱的精致图案。 生活品味的转变 土生华人家里有各种风格迥异的家具。 从20世纪初开始, 他们渐渐于家里的正式空间(例如接待厅)以时兴的柚木家具取代传统的黑木家具

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

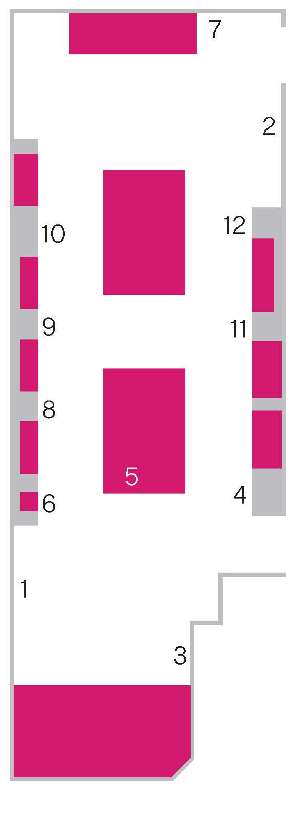

在土生华人的社交、 重要仪式和烹饪中,陶瓷扮演着不可或缺的角色。 与土生华人息息相关的器皿称为娘惹瓷,它是一种可能产于中国景德镇的釉上彩瓷器。 娘惹瓷通常用于节庆或重要仪式。 它色彩鲜明, 纹饰精致, 常使用具有象征意义的中国式图案。 土生华人家里也使用其他陶瓷, 包括在日常生活和重要仪式中使用的中国青花陶瓷、宜兴炻器,日本有田烧和欧洲陶瓷。 多元化的品味 各种来自不同地方的陶瓷, 反映了土生华人多元化的品味。 他们的烹饪也体现了这种多元特征, 融合中国、 南亚、 中东与东南亚的料理, 同时也受到欧洲的影响。 娘惹瓷珍品 这里展示了一些最出色和罕见的娘惹瓷, 它们的大小、 形状和颜色都与众不同, 而且绘有精致的搪瓷纹饰。 这些物品的功能反映了土生华人跨文化的特征。 大痰盂是给人吐槟榔渣时用的, 在东南亚很普遍。 罕见的颜色和图案 这两件器物绘有中国传统象征皇帝和皇后的龙凤图案, 在现存的土生华人瓷器中很少见。 它们有可能是私人订制的。 这里展示的盖盅器型庞大, 以浅蓝色、棕色和珊瑚红装饰, 颜色罕见。 娘惹瓷 土生华人瓷器因深受娘惹喜爱而被称为娘惹瓷・。 娘惹瓷色彩丰富, 底色多用绿色,深浅不一,常与粉红色搭配。 娘惹瓷也有白瓷, 白色常用作餐具的底色,并搭配其他颜色,例如黄色、珊瑚红、蓝色和棕色。 常见的纹饰包括中国传统吉祥图案,以花鸟草虫为主的设计尤其流行。 节庆用的器皿 一些土生华人家庭拥有大型器皿,有时还特别订制,并印上姓氏和标志。 这些器皿只在生日和农历新年等特别日子使用。 一些娘惹瓷,例如・kamcheng・和・chupu・这两种有盖容器,为土生华人独有,多用于重要仪式。 其他陶瓷 土生华人会在日常生活和重要仪式中使用来自亚洲及其他地区的陶瓷, 反映他们多元化的品味,以及接触全球贸易的能力。 欧洲陶瓷 进口的欧洲陶瓷一向深受土生社群的喜爱, 反映了他们的生活方式受到各种西方元素的影响。 许多茶具和餐具都是在英国陶瓷生产中心斯塔福德郡以转印等方式制造。 转印是一种将印制品上的设计转移到陶瓷的大规模生产技巧。 富裕的家庭会订制印上家族姓氏或住家名称的器具。 欧洲陶瓷也常见于家居饰品, 包括特制的肖像牌和大量生产的纪念品。 长桌宴 长桌宴(长桌在峇峇马来语中称为tok panjang・)是土生华人的一种用餐方式。 在婚礼或庆生会等特别场合中, 大家围坐在一张长方形餐桌上用餐。 长桌宴融合了欧洲人、 华人和马来人的文化元素, 一般邀请亲朋好友出席, 并献上精心制作的美食和甜品。 餐后提供槟榔也是常见的做法。 葉氏餐具 这套特制的餐具原属于甲必丹叶亚来一家, 包含16种大小不一的碗碟和勺子, 每一件餐具各有用途。 餐具内外绘有蝴蝶和花卉等吉祥图案, 边缘印有家族姓氏・葉・, 底部则印上叶亚来位于吉隆坡的店铺名称・德生公司・。 这里也展示了其他绘有类似蝴蝶图案的粉色餐具,分别印有家族姓氏・陳 ・蕭・和 ・周・, 但只有这套葉氏餐具较完整 可以追溯到特定土生华人家庭。 多元融合的料理 土生社群的料理融合了中国、 南亚、 中东和东南亚的元素, 同时也受到欧洲的影响。 它是土生社群的主要生活传统之一, 至今仍不断发展和演变。 许多深受喜爱的美食也因不同地区和家庭而演变出不同的风味。 这些视频提供了五道食谱, 让你了解东南亚土生社群的饮食文化, 以及它们唤起的回忆。 娘惹瓷的意义 娘惹瓷实用和具象征性的功能,展现了土生华人受东南亚、中国和欧洲影响的跨文化身份。 中式陶瓷礼器 在宗教仪式和祭祀祖先方面,土生华人家庭使用典型中式礼器,例如香炉和放置供品的瓣式盘等。 东南亚传统与欧洲文化 土生华人保留了东南亚传统,一般用手吃饭, 因此洗手碗成为不可少的器皿。 20世纪初, 他们受欧洲影响, 在享用下午茶时开始使用茶壶和牛奶壶等西式餐具。 娘惹瓷的演变 娘惹瓷产于19世纪中至1940年代. 这些最早期的作品于清朝道光年间(1821-1850)生产, 大部分为餐具, 画工精细。 设计的演变 同治时期(1862-1874), 娘惹瓷的类型越来越多,但要到光绪时期(1875-1908)才进入娘惹瓷的制作巅峰, 出现创新底色和风格的精美作品, 例如内外都有纹饰的・in-and-out・瓷器。 光绪年间也流行使用经典的凤凰和牡丹图案。 在宣统(1909-1911)和民国(1912-1949)时期,娘惹瓷的设计更加百花齐放,出现大量不同颜色和类型的瓷器。 产量下降 第二次世界大战后, 中国的战争和政治动荡, 加上土生华人社群的财富减少, 导致娘惹瓷停产。 但娘惹瓷依然是土生华人物质文化中最受欢迎的元素之一,现代化的娘惹瓷到如今仍有生产。 民国风格 民国时期(1912-1949)出现了咖啡壶、糖罐和化妆盒等新型娘惹瓷。 这些瓷器反映了20世纪初土生华人的生活方式趋向国际化。 这个时期出产了多种颜色的娘惹瓷,包括带有独特橄榄绿底色的瓷器。 娘惹瓷制作 制作娘惹瓷, 需要在窑中烧制单色釉坯体,,然后在单色瓷釉面绘上彩色纹饰,进行第二次烧制。 款识 印在娘惹瓷底部的铁红釉款识包括年号、 家族标志或订制者名字、 作坊名或窑名。 作坊名款识例如・景鎮許順昌造・、 ・景鎮涂茂興造・等, 可追溯到当时中国的瓷都景德镇。 其他已知款识包括・周順興造・、 ・許順昌造・和・詹福興造・等。 出处与订制者 一些土生华人家庭会为特别日子订制印上家族姓氏、 标志或绘有吉祥图案的瓷器。 例如, 精致的粉色蝴蝶系列器皿上有・蕭・的家族姓氏, 而绘有麒麟和凤凰的罕见镀金青花瓷具则可能由土生华商和慈善家章芳琳(1825-1893)的家族订制, 因为瓷具上有其公司名称・苑生・。专为生日订制的器皿,通常绘有白鹤,象征长寿。 厨房器具与食谱 各式各样的甜咸糕点在峇峇马来语中称为Kueh・ (马来语称・Kuih・,印尼语称・Kue・)。 制作糕点的传统一向是东南亚土生社群和其他社群的共同遗产文化。 这里展示的是用来制作各种传统糕点的厨房器具。 制作糕点的方式通常由上一代口传心授或记录在家传食谱。 几本食谱出版后成为经典, 塑造了土生华人世世代代的烹饪技艺。 青花瓷 几乎所有土生华人家庭都会使用中国青花瓷。 例如, 现今被称为厨清・的厚重器皿, 曾是厨房常见的器具,用于吃饭和放置供品。 一些家庭也会为重要仪式和庆典订制镀金或带有金属的精致青花瓷。 宜兴炻器 中国江苏省出产的宜兴搪瓷炻器茶壶具有吸热功能, 可为中国茶保温及提升香气和味道。 宜兴炻器也根据土生华人的喜好烧制, 包括吐槟榔汁渣用的痰盂。 日本有田烧 根据土生华人喜好烧制的彩色搪瓷盖盅和餐具, 也在日本有田生产并出口到东南亚。 这些器皿常与中国娘惹瓷一起使用 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

这层楼的展厅展示了各种峇迪、 针线活、 珠宝首饰和时装, 呈现出土生社群在公共场合与私人生活的穿着时尚和饰品搭配。 你可以想一想土生社群之间有没有共同的穿着风格。 各种各样的物品说明了土生社群作为顾客和制造者的跨文化特色。 许多形式或装饰元素取自马来?印度尼西亚地区的物品。 其他则由非土生社群设计, 并采用了东南亚以外地区的材料。 这里也展示了土生社群的戏剧服装。 峇迪 峇迪指的是一种染织工艺(即蜡染), 也可指使用这种工艺而制成的布料。 人们用蜡为防染材料, 在布料上绘制图案, 经过浸染, 涂上蜡的部分不会着色, 去蜡后即呈现出美丽的图案。 手绘峇迪(batik tulis)使用笔状绘图工具?canting?绘制图案,而印染 (batik cap) 则使用模具压印染制。 峇迪自古以来就被广泛用于装点布料。 可能的起源 虽然我们知道爪哇人很可能早在13世纪就以抗染方式(如蜂蜡或米糊)装点布料, 但要确定最早在爪哇制作的峇迪却有些困难。 17世纪, 峇迪蜡染已成为中爪哇马塔兰苏丹国的重要宫廷工艺。 到了19世纪初, 以精美工艺著称的爪哇峇迪才开始进行商业化规模生产。 共同的文化传统 随着爪哇的土生社群(华人、荷兰?欧亚人和阿拉伯人)不断增长, 以及峇迪服饰的流行, 人们对峇迪设计和图案的要求也越来越高。 从19世纪中开始, 蜡染中心如雨后春笋般出现在爪哇北岸城镇。 峇迪也出口到东南亚各地, 远至北部的缅甸及东部的印度尼西亚群岛, 而马六甲、 槟城和新加坡的土生社群是爪哇北岸峇迪的忠诚爱好者。 印荷峇迪制造者 荷兰峇迪 由印欧妇女创立和经营的峇迪工坊, 在19世纪中至20世纪的前数十年间(日军占领新加坡之前)一直都在运营。 这些工坊的峇迪普遍被称为?荷兰峇迪?, 一 般绘制受荷兰时尚和手工艺杂志启发的图案, 以及欧洲童话故事中的基督教符号和场景。 其他创新设计包括蕾丝状扇形边。 给峇迪添上工坊名称 19世纪后期, 印欧峇迪工坊开始用蜡在布料上添上工坊名称。 在模仿很普遍且难以控制的时代, 添上工坊名称的做法成为质量和设计所有权的象征。 虽然由华裔经营的峇迪工坊也会在布料上添上工坊名称, 但这种峇迪实属罕见, 尤其是为居家使用而制的峇迪。 "Pesisir" 与公国印度尼西亚峇迪 1950年代, 峇迪大师吴德宣结合爪哇中部宫廷的相关图案和爪哇北岸流行的鲜艳色彩, 创造出新峇迪风格, 称为?印度尼西亚峇迪?。 他受到印度尼西亚首任总统苏卡诺的鼓舞, 当时苏卡诺认为需要创造一种风格反映独立和统一的印度尼西亚精神。 三地峇迪 三地峇迪使用红色、 靛蓝色和棕色染制。 由于爪哇中部和北岸地区分别盛产特定的天然染料, 而且峇迪成本较低, 因此人们把布料送往不同地区的峇迪生产中心染制, 称为?三地峇迪?。 虽然之后这个做法已演变, 但人们仍使用?三地峇迪?这个名称, 即便在同一个城镇用这三种颜色染制布料也称之为?三地峇迪?。 它的品质高, 颜色和设计融合了不同地区的风格。 土生华人峇迪制造者 多元文化社群 几个世纪以来, 爪哇阿拉伯人、 华人、 欧洲人或印度后裔在爪哇北岸的港口城市进行贸易往来, 让这些地方蓬勃发展。 这里的几个穆斯林华人社群, 据说是由穆斯林海军上将郑和(1371-1433/35年)建立的。从至少17世纪开始, 土生华人在峇迪生产、 消费和贸易中扮演举足轻重的角色。 他们的传统峇迪自然也融入了具有象征意义的中国吉祥图案。 化学色泽 合成染料从19世纪末开始进口到爪哇。 土生华人峇迪工坊业者最先试验使用合成染料, 当时大多数印欧峇迪业者倾向于继续使用他们熟悉的天然染料配方。 合成染料的颜色更生动多样, 调配出柔和的色调, 后来成为爪哇北岸峇迪的特色(称为?pesisir?)。 峇迪作为装饰 峇迪不仅能制成服装,还能做成家居装饰。在重要节日或场合中,从床单到祭坛布,家里处处可见峇迪。它作为装饰,在许多方面都与刺绣和针线活相似。在婚礼方面,染成红色的峇迪较受土生华人喜爱,因为红色象征幸福和多子多孙。19世纪,爪哇峇迪生产中心拉森因能够生产某色度的红色染料而闻名。(据说?三地峇迪?业者会先把布料送往拉森染成红色 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5 装饰纺织品 针线活 土生社群的针线活指的是制作符合他们喜好的珠饰和刺绣。 许多作品都是由娘惹亲手完成,较大件的作品则可能交由专业人士制成。 针线活遵循既定的格式和设计, 加强了身份认同和文化延续。 形式或设计上的创新, 则呈现出新颖和活力。 婚礼 土生社群的针线活从拖鞋到床帘, 包罗万象, 不但可用来送礼和当成服装配饰, 更重要的是, 还可以作为婚礼等重要喜庆活动的装饰。 一些现存的精致作品, 与重要仪式息息相关。 许多重要仪式都在家里举行, 而刺绣能让一个单调的空间转变成举行重要仪式和节庆活动的场所。 材料与工艺 大都会用品 东南亚处于全球贸易路线的交汇处, 居住在港口城市的土生社群能从四面八方获得各种各样的材料, 包括中国丝绸、 欧洲玻璃珠和印度金线。 他们从进口的书刊汲取设计图案的灵感, 也向沿家挨户的商人购买图案样板。 手工制作 虽然许多珠饰和刺绣都是从中国进口或由本地专业人士制作, 但土生妇女多半都会亲自制作小件的珠饰和刺绣。 除了供个人使用, 刺绣也作为家庭手工业蓬勃地发展, 当中可能还有男性员工。 土生社群的针线活技艺, 与东南亚其他针线活传统息息相关, 例如他们制作珠饰的手法, 与苏门答腊米南加保人的珠饰工艺有关。 地方色彩 爪哇与苏门答腊 十九世纪末, 爪哇北岸的巴达维亚、 泗水、 三宝垄是金线刺绣的主要中心, 顾客包括土生华人。 20世纪初, 西苏门答腊土生社群的珠饰扁平, 块状色彩搭配简单图形, 设计对称。 浅蓝色、 黄色和白色的背景, 与槟城的珠饰相似。 马六甲和新加坡 由于马六甲和新加坡土生社群之间有着密切的家族与经济联系, 因此两者的刺绣风格相似。 它们的设计相对较小和精致, 图形普遍上不符合比例。 浓郁的色彩和天鹅绒镶边刺绣, 与爪哇和苏门答腊巨港的针线活相像。 槟城 槟城土生社群的珠饰和刺绣以宝石色调和华丽设计著称, 在20世纪初达到巅峰。 槟城位于区域贸易路线的交汇处, 锡工业蓬勃发展, 当时正值繁荣和现代化的发展时期。 婚服 传统上,土生华人的婚礼会举行12天。希望缩短时间和减少开销的人会选择简化婚礼。到了1920年代,许多婚礼都会在一至三天内完成。新人穿的各式服饰,体现了不同文化影响的元素。他们会购买、租用或从祖辈那里继承这些服饰。 第一天的服饰最正式,是带有吉祥图案的丝绸绣花中式长袍,这些长袍通常由中国进口。新人也会穿上马 来・印度尼西亚地区的服装,例如爪哇的圆领或V领长衫和槟城的长衫(一种长形卡峇雅)。1930年代,人们开始穿白色的西式婚纱和旗袍。 结婚庆典 装饰婚床 土生华人的婚房有一张以珠饰和刺绣装饰的婚床。富裕家庭一般会使用精心雕刻、 上漆的镀金木床(称为・ranjang loksan・ 或 ・ranjang kahwen・), 直到20世纪初才以花边黄铜床取代。 人们一般相信, 一张精心布置的婚床可为新人带来幸福的婚姻, 也让家人感到自豪。 美好祝福 土生社群会精心布置准备婚床, 因为他们相信这是一个家庭迎接新一代的开始。 安床仪式遵循华人习俗并根据个别家庭的喜好, 由父母健在的小男孩, 在婚床上翻滚三遍, 象征祝福新婚夫妇早生贵子, 传宗接代。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

土生社群的多元特征, 与许多文化长达几个世纪的联系息息相关。 珠宝首饰的各种图案和元素, 很多都融合了其他当地社群的文化, 因此难以从这些混合形式中分离开来。 多元化影响:多族裔的珠宝商和客户 不同种族的工匠和客户聚集在繁华的市集互动交流, 让土生社群的珠宝创作更丰富多元。 珠宝商往返各个港口, 加速了珠宝款式的流通。 来自各个群体和社会阶层的男女都将收集珠宝视为一种财富的象征。 新加坡制造 到了1800年代, 新加坡已成为珠宝中心。 欧洲人、 印度人、 僧伽罗人和帕西人开设的珠宝店, 最先为所有种族的贵族和精英提供服务。 马来铁匠也与皇室和商业网络有密切联系。 来自婆罗洲南加里曼丹的班贾尔人, 是切割和抛光钻石的专家。 中国工匠以三维浮雕和花丝工艺著称。 印度和斯里兰卡珠宝商则掌握了宝石镶嵌的工艺。 复制、 调整、 即兴创作 与文化祖国的距离, 以及不受规范穿着和外表的法律约束, 让人们大量购买珠宝首饰。 工艺精湛的珠宝商复制、 改良和重新制作各种珠宝首饰, 让土生社群的珠宝更丰富多元。 服饰与珠宝相得益彰 时尚和服饰与珠宝息息相关, 而饰品是一套服装的重要部分。 正面敞开的上衣设计没有纽扣, 而珠宝首饰可充当扣件。 珠宝风格会随着穿着时尚而改变。 从槟城到爪哇和苏拉威西的珠宝, 也因各地偏好不同而有所差别。 经济现实 从19世纪末开始, 社会竞争和人们对珠宝的需求随着财富的累积而不断增加。 钻石镶嵌于黄金成为地位的象征, 女人争相拥有最大颗的珠宝。 此时,平价珠宝的设计也更讲求创意,锆石和粘贴宝石(仿钻石的玻璃切割)让人人都能购买美丽的珠宝。 然而, 1930年代的全球经济大萧条, 导致许多人的收入减少, 也影响了珠宝订制生意。 新时代, 新趋势 设计美学受到新艺术(Art Nouveau)和装饰艺术(Art Deco)运动的新元素影响。 年轻女性流行穿上更加轻盈、 蕾丝更多的卡峇雅。 蕾丝状项链和加长耳环与较宽的领口设计相得益彰。 如果衣袖较短, 则可佩戴手镯来凸显。 适合皇室: 结婚首饰 20世纪初, 婚礼是非常重要的家庭活动, 而且通常都会精心策划、 长达数日。 根据马来人?一日皇室?的概念, 被视为国王与王后的新婚夫妇会穿戴华丽的服饰和珠宝, 彰显他们的特殊地位。 珠宝风格也因地区和社群而异。 在穿着上下功夫: 继承或租借 新娘的嫁妆一般都会包含珠宝首饰, 这是一种将家产分配给女儿的方式。 新娘的十指都戴上金戒和钻戒, 双臂戴着多套手镯的景象非常普遍。 在马来?印度尼西亚地区, 穿戴缀满珠宝如项链或胸针等的围兜已成为一种时尚的象征。 不过, 大多数家庭并未拥有这么多首饰, 因此他们会向较富裕的家庭租借结婚首饰, 并由喜婆作为他们的中间人。 信仰与仪式: 一生的珠宝 珠宝在人生各个重要阶段中(如出生至去世)扮演举足轻重的角色, 表达了穿戴者的信仰, 也为他们提供精神上的庇佑。 庇佑婴儿 自古以来, 人们都会用护身符辟邪、 防病和消灾。 护身符也是婴儿出生后最先穿戴的饰品。 向道教乩童或马来巫师取得的护身符, 据说可治疗疾病或得到精神上的庇佑。 印度庙、 教堂和回教堂也可为信徒提供护身符。 阴郁之美: 银饰、珍珠和玉 土生华人家庭对于哀悼的概念, 根植于儒家的孝道文化。 每个家庭的哀悼期都不尽相同, 从数个月到三年左右不等, 最明显反映在服饰上。 妇女会卸下黄金和钻石首饰, 转戴银饰、 珍珠和玉。 若隐若现的珠宝 精美的珠宝并非都得向外展示。半透明的卡峇雅可能会露出精细的金色吊带背心肩带和贴在内衣上的钻石或金色纽扣。马来人使用的皮带扣也演变成其他形式,只有刻意摆弄传统长衣,才能看到华丽的皮带扣或其他隐藏的配件,例如零钱包、皮带挂钩、钥匙,以及镶嵌着珠宝的便携式槟榔容器。 从母亲到女儿: 妇女的财富 给女儿珠宝, 即把家产分配给她。 这组珠宝原属于Lim Kam Pek(约1896-1978年, 后来遗赠给独生女Oei Seng Neo(1923-2001年), 之后再传给Seng Neo的独生女Evelyn Lim Peck Guat(生于1956年)。 一个收藏系列, 多种风格 妇女收藏的各式各样的珠宝反映了不断变化的环境、 趋势和穿着打扮。 这里展示的珠宝收藏根据不同的年代和场合(例如婚丧喜庆)来分类。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7 服装时尚 与艺术和饮食文化一样, 几个世纪以来, 土生社群的服装时尚也融合了东南亚港口城市其国际化环境的不同文化影响。 混合与创新的风格, 让人们重新思考亚洲服装时尚一成不变、 传统或・民族风格・的既定印象。 跨文化实验与融合 像卡峇雅这样的单件式服装, 在技艺、 设计和布料上都可以看得到不同文化风格的踪影, 与不同社群的服饰品随意混搭, 创造出了崭新风格。 时尚潮流除了通过家庭和社区传播, 也由商家以照片和印制品传播到更远的地方。 时尚风格与品位 土生社群的服装一般透过多层次质感、 奢华布料和繁复精致的细节来体现出极繁主义的美感。 但这种混搭风却让人难以为土生社群风格・下定义, 因为它充满各种可能性, 而且也融入了其他社群的不同元素。 土生社群的着装也因居住环境、 场合、 年龄和性别而异。 纱笼卡峇雅 本展区的两件式服装是一件卡峇雅(带翻领和衣袖的开襟上衣)和一件裙子・・纱笼(筒裙)或蜡染长方形裙布。 纱笼在东南亚有着悠久的历史, 而卡峇雅则源自于・qaba・, 早期伊斯兰地区穿的一种长袍。 这是17 世纪马来・印度尼西亚地区常见的穿搭, 而不同的社群也发展出各自的独特风格。 时尚风格的演变 早期的土生娘惹照片显示她们穿着长衫(一种长形卡峇雅)和格纹棉布纱笼, 或染上蓝色、 红色和棕色图案的蜡染。 到了20世纪初, 她们也穿上宽松的白色蕾丝卡峇雅, 搭配花卉蜡染纱笼。 这种风格受到印度尼西亚欧亚当地的欧洲和欧亚女性穿着的影响。 五花八门的蜡染设计也体现出了印度、 爪哇、 中国和欧洲的不同元素。 到了1930年代, 卡峇雅的剪裁合身, 带有细尖翻领和胜家(Singer)缝纫机缝制的精致绣花。 现代科技化也造就了五彩缤纷的化学染料和轻盈半透明的欧洲布料。 从1950年代开始, 卡峇雅的大胆设计、 色彩、 花卉图案及合身剪裁, 便一直流行至今。 现代卡峇雅 穿卡峇雅的时尚在1950年代后逐渐消失, 并在1980年代再次兴起且延续了早期的风格。 本展区展示了卡峇雅在21世纪的现代表现, 整个系列从传统卡峇雅到较抽象表达的卡峇雅, 展现了卡峇雅如何继续演变并启发其他服装设计。 设计 这里的作品展现了设计师在设计新款卡峇雅或受卡峇雅启发的服装时所着重的特征。 这包括使用细尖收口、 鲜艳色彩、 花卉图案、 绣花和薄纱面料。 它们出自于土生社群和非土生社群的设计师, 设计师们也来自于不同地区的土生社群聚集地, 包括新加坡、 马来西亚和印度尼西亚, 甚至也有更远的地方。 穿着方式 现代卡峇雅并不一定搭配纱笼, 也可搭配裙子或裤子, 或当外衣穿。 虽然以前的卡峇雅是量身定制的, 但现在也有按标准尺寸制作的卡峇雅。 人们通常会在正式和节庆场合穿上卡峇雅, 但在休闲场合穿卡峇雅也越来越受欢迎。 其他服装 土生社群的时尚包含除了纱笼卡峇雅以外的很多服装。 例如, 在19世纪和20世纪初, 纱笼和黑色马来传统服装(圆领或V领长衫)是马来・印度尼西亚地区常见的搭配。 这种搭配兴起于爪哇的土生社群, 尤其是巴达维亚(雅加达)的土生社群, 这里一直是时尚传播的区域中心。 融合中西元素 服装时尚选择是对殖民地政府或中国表示效忠的一种方式。 20世纪初, 居住在城市、 受过教育、 独立自主的・摩登女性・开始向西方服装时尚取经。 她们开始采用西式的服装剪裁、 面料、 发型和配饰, 例如高跟鞋。 随着上海崛起为区域时尚中心, 土生社群也开始穿旗袍、 唐装和上海装。 到了1960年代, 大多数的年轻土生社群已转而追求现代西式服装, 反映了西方流行文化对全球的影响。 峇峇的服装时尚 不同年代的峇峇, 服装时尚也各不相同。 19世纪后期, 年长的峇峇继续穿传统的盘扣上衣和宽松长裤, 称为baju lokchuan・。 与来自中国南方类似的上衣不同的是, 它由丝绸、 棉或亚麻布制成, 适合东南亚的热带气候。 峇峇穿上这种中式上衣, 搭配西式的怀表和宽边帽等配件, 体现出混合多元的风格。 西装 年轻的峇峇喜欢在出席商务和社交活动时穿西装。 最基本的西装由量身定制的外套和使用相同布料制成的裤子组成。 闭合式大衣也是20世纪初的另一种流行穿着。 居家穿着 峇峇会在非正式场合穿纱笼, 就像荷属东印度群岛时期的蜡染裤(celana batik)。 他们通常会搭配白色、轻便的无领长袖中式上衣。 配饰 土生社群的服装时尚还包括从头到脚穿戴的各种绣花配饰。 他们在许多场合使用配饰, 包括衣领、 腰带、 手袋、 鞋子, 以及在冠病疫情期间使用的口罩。 吉祥图案 动物、 花卉和水果是土生社群配饰最常见的设计。 有许多是代表婚姻美满、 儿孙满堂和好运连连的中国吉祥图案, 例如凤凰和蝴蝶。 20世纪初, 设计图案的样式逐渐增加, 包括孩童、 动物和植物的图案, 这些都取材于欧洲的绣花图案书籍和儿童绘本。 随着越来越多娘惹进入英校或荷兰语学校, 配饰也开始融入罗马字母的图案。 材料与工艺 土生社群的针线活主要有四种: 金银绣、 丝线绣、 珠绣和抽纱绣。 图案和排列虽然相同, 但作品会根据各种工艺、 材料和颜色而有所不同。 珠绣和刺绣工艺的复兴 20世纪初, 彩色珠绣和刺绣风靡一时, 也许是因为当时流行鲜艳服饰。 到了20世纪中, 随着婚礼变得精简、 对纱笼卡峇雅的需求减弱加上品味变化, 刺绣作业开始没落。 但从1980年代开始, 新加坡人逐渐恢复对刺绣的偏爱, 尤其是绣花鞋子和手袋。 表演身份 演员穿着纱笼卡峇雅或传统长衣站上舞台, 观众就能马上知道他正在扮演娘惹的角色, 而且很可能是母系原型・・一名女强人! 这样的刻板印象很可能源自著名戏剧《娘惹艾美丽》。 这是由本地剧作家官星波创作的剧目, 于1982年首次演出, 在新加坡与马来西亚都曾多次重演。 服装与传统街戏(Wayang) 这部分将通过服装、 其他物品和视频介绍马来・印度尼西亚土生社群的戏剧形式, 包括土生传统街戏、 马来乐团曲、 爪哇华人皮影戏及英语戏剧。 ・Wayang・在爪哇语中指的是・影子・, 一般被理解为一种想象, 马来・印度尼西亚人也用它来指代戏剧。 刻画女性形象 人们一般认为娘惹不妥站上舞台, 因此在土生传统街戏中, 女性角色会由男演员乔装扮演。 他们在服装与妆容方面费尽心思, 模仿和放大女性的举止行为, 让性别模仿秀演变成一种艺术。 如今, 它也成为土生传统街戏的一大特色。 婚鞋的传统与象征意义 在20世纪中期这个动荡的时代之前, 土生华人的婚礼十分隆重, 并且讲究细节, 从头到尾可以持续长达12天。 新人会穿各式各样的鞋子, 上面有着各种刺绣来搭配不同的服装。 鞋子也作为婚嫁礼品, 一些婚礼甚至展示各种奢华鞋子, 以彰显社会地位和传达祝福。 各式婚鞋 在婚礼的第一天, 新加坡和马六甲土生社群的新娘会穿平底包鞋, 搭配中式婚服。 新娘在接下来几天穿的则是只包鞋头的鞋子。 在印度尼西亚, 新娘则穿欧式靴子和弧形鞋头的拖鞋。 直到20世纪初, 荷兰殖民政府规定当地大多数社群必须穿戴・本土服装・, 使这些配饰成为罕见的地位和文化修养的象征。 峇峇的拖鞋 峇峇一般穿鞋面宽大的大拖鞋, 并搭配中式婚服。 新人有时也会穿上同样款式的拖鞋。 脚上的风采 鞋子最能体现土生社群的针线活。 一个女人拥有许多不同种类的鞋子, 设计因时代、 地区和个人品味而异。 针线活通常用于鞋面装饰, 完成之后交给鞋匠缝合成鞋子。 有时, 鞋底和鞋垫会印上商店标记。 平头拖鞋 直到1900年代, 平头拖鞋是最常见的鞋子, 可与蜡染裙布和圆领或V领长衫搭配。 它们的鞋面独特, 向脚跟处逐渐变细, 足尖呈半月形。 许多鞋子都有精致的丝线绣和凸起的金线绣。 款式的转变 19世纪时期随着品味改变, 人们从平头拖鞋和欧式裸跟鞋搭配长形卡峇雅, 转而选择尖头拖鞋和低跟鞋搭配纱笼卡峇雅。 高跟鞋和楔跟鞋在1930年代开始流行, 而20世纪中则以露趾鞋和交叉带鞋为主流。 珠鞋 珠鞋上的珠绣最初只限于主要图案, 但到20世纪初, 珠绣几乎覆盖了整个鞋面。 穿珠鞋的习惯没落一段时间后, 人们在1990年代又开始喜欢在正式场合 穿珠鞋。 现在, 除了搭配纱笼卡峇雅, 珠鞋还可搭配各种其他服装。 钱包、 盒子和手袋 腰包 峇峇和娘惹都使用腰包。 男装钱包有假翻盖, 而女装钱包有扇形边缘或用来穿过腰带的宽环。 信封钱包 这种前面有翻盖的信封钱包, 设计灵感来自西方文化, 通常会用来放钱。 19世纪末, 爪哇和苏门答腊的钱包有着金属线绣花。 而1930年代, 大珠绣钱包则在新加坡和马来西亚很普遍。 两件式盒子 这里展示的两件式盒子在苏门答腊很受欢迎。 它们其中一个用途是储存卷烟纸的干燥水椰叶。 这类香烟由男性所用。 这些盒子也可用来存放眼镜、 镜子和怀表。 手袋 大珠绣手袋在20世纪初期逐渐流行。 许多娘惹变得 更独立, 也更经常出入公众场合, 而这种手袋成了她们的必备单品。 她们用流苏口金包搭配旗袍和宽松的连衣裙, 与西方・时髦女性・(flapper girls) 喜欢的风格相似。 方形手绢 娘惹在各种场合使用手绢。 绣花精致的丝绸和天鹅绒手绢适合正式场合, 而蜡染和印花棉质手绢则适合日常使用。 手绢一般为大正方形, 有中心图案, 四角带花朵图案, 边缘细窄。 娘惹把手绢扣在或塞进衣襟, 用来擦掉咀嚼槟榔后的残渣或放钥匙。 筝形手绢 新加坡和马来西亚的娘惹使用独特的筝形手绢, 并把手绢绑在戒指再戴上。 其设计灵感可能来自马来新娘手绢和中国丝巾夹, 而使用戒指则是因为受到西方婚礼的影响。 新娘会在婚礼的第五天和第12天, 以筝形手绢搭配中式婚服。 肩饰 箭头形肩饰(马来语称・sangkut bahu・)搭配长衫, 披在肩上, 箭头向前。 其形状可能受到折叠大手绢 的启发。 这种肩饰有长方形的中央嵌板, 类似清朝(1644-1911)女性长袍上的袖带。 衣领 在20世纪初, 新郎和花童普遍会穿中式婚服, 搭配可拆卸的精美绣花仪式衣领。 这种衣领的设计灵感可能来自中山领, 但让花童参与婚礼的做法则可能受到西方婚礼的影响, 反映了土生社群生活的跨文化性。 腰带 带金扣或银扣的绣花加硬腰带, 通常会与纱笼搭配。 它们与金属腰带一样, 具装饰作用, 有类似针线缝制的图案和设计, 但价格却比较实惠。 口罩 在2019冠病疫情期间, 口罩用于个人防护, 也作为一种时尚宣言, 反映了包括土生社群在内的各个社群的风格。 这里展示的有正式场合搭配卡峇雅的定制口罩, 也有日常使用的机器制作的印花口罩。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

其起源千东南亚各地的华人或印度男性与当地马来人或印度尼西亚女性通婚。

有盖走道,为行人提供遮荫和庇护,这是殖民地建筑法规规定的。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

半个世纪前,大部分的土生华人婚姻都是通过媒妁之言而结合的。他们会邀请算命先生为一对新人配八字,然后由两家共同选择订婚(纳彩)和结婚的良辰吉日 传统的土生华人讲究门当户对,这在福建人的歌谣里都有提及:龙配龙,凤配凤,对于不相配的婚姻,他们则形容为乌鸦配凤凰 峇峇婚姻有许多是男方入赘女家的,如果女方没有男丁继承香火,男方甚至改随女方的姓氏以继承香火 纳彩:会安排在正式婚礼的两个礼拜前举行。新加坡、马六甲、槟城和印尼各地的风俗也略有不同,纳彩当天,男方会派遣一组为数六人的年长妇女(年长代表长寿)带着聘礼前往新娘家提亲。一般而言,纳彩仪式的礼物须包括一个生猪脚,生猪脚表示新郎家确认将迎娶一位处女新娘。对土生华人来说,猪肉是重要的祭祀品,经常用于婚礼等重要场合或摆在神坛上供奉祖先。婚礼前互送礼物时,礼品种类视男方的家庭经济能力而有所不同。其他还包括了常见的红包、珠宝、柑橘(必须是吉利的数量)寓意新人婚姻美满,其他还有一对蜡烛、两瓶白兰地酒。女方将回敬以柑橘、一条银腰带和带扣、一双由新娘亲手缝制的拖鞋。 同时,男方会邀请一位中年或年长的妇女,将一块白丝长布剪成两段,男女双方就各自以这段白布缝制一套睡衣,这仪式由一个来自一个三代同堂家庭的妇女(有丈夫、儿子、女儿和孙子) 以下是一些重要礼仪: 5天前举行安床仪式,仪式进行时,一名属龙来自大家庭的小男孩,在媒婆的指引下,在新床上来回滚动三次 4天前剥洋葱日 3天前,他们会以黄豆制成的甜品连同汤圆,赠送给亲友们 婚礼前夕男女双方在自己的家里举行上头仪式/梳头仪式,需准备的东西有:通书、秤、尺、剪刀、镜子、梳子和12英尺的红丝线

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

土生文化绾

庇护梦系列(艺术家张文德):组屋客厅照片。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|